日本の食品業界が築き上げてきた品質水準は、世界に誇るべきものです。

国内の食品工場では、異物混入や表示ミスを極限まで減らす努力が日々なされており、その管理レベルは「世界一」と評されることも少なくありません。

こうした日本品質を支えてきた上級管理職や技術専門職の中には、海外取引先の工場を頻繁に訪れ、日本的な食品安全の考え方を現地に伝えている方も多くいらっしゃいます。

しかしながら、その高い志や経験が、必ずしもグローバルなキャリア発展に直結していない例も少なくありません。

今、私たちが意識すべきは、「実力の発揮」だけでなく、「伝え方」と「広げ方」も同じくらい重要であるという点です。

1. 言葉の壁ではなく、“伝わる”言葉の使い方

- 英語を流暢に話せることは、グローバルで働く上で確かに大きな強みです。しかしそれ以上に、丁寧さや配慮を込めた表現、場面に応じた適切な言い回しができるかどうかが、相手の受け止め方を大きく左右します。日本語でも敬語の使い方で印象が変わるように、英語でも丁寧な言葉遣いは信頼関係の基盤となります。

- 重要なのは語学力そのものではなく、相手の文化や感情を慮る姿勢です。

2. 知識の深さと広さをバランスよく

- 食品安全マネジメントに関する深い知識は、非常に重要な資産です。ただし、それだけでは品質保証全体をリードすることはできません。微生物制御、理化学検査、品質規格設定など、幅広い領域への理解が求められます。

- 一つの専門領域に加え、周辺分野への横断的な理解を深めることで、より説得力のある指導と判断が可能になります。

3. 知識と経験を“共有知”に変える力

- 豊富な経験も、他者に継承できなければ組織の力とはなりません。現場指導にとどまらず、ガイドラインや手順書、教育資料として形式知化することが必要です。

- それは単なる「記録」ではなく、組織にとっての「資産」となり、品質文化を持続可能なものにする鍵となります。

こうした「伝え、つなぎ、広げる力」を意識して身につけていくことは、単に個人のキャリア形成に資するだけでなく、日本の食品産業がグローバル市場で存在感を維持・強化していくうえで、不可欠な取り組みです。

国際社会では、優れた品質や技術を有しているだけでは十分に評価されません。それらの価値を適切に伝え、理解を得る力があって初めて、信頼と影響力が築かれます。

今後、日本の食品品質・安全に関する知見をより広く世界に伝え、国際的な基準づくりや市場での発言力を高めていくためには、技術力に加えて、発信力・共有力を備えた人材の育成が急務となっています。

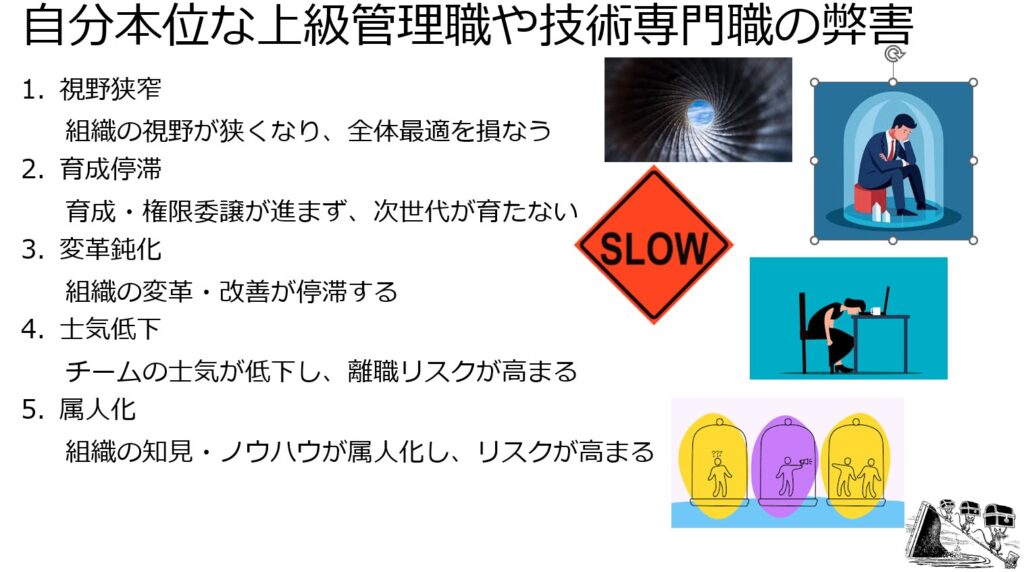

ところが、上級管理職や技術専門職の中には、部下・後継者育成の責任を十分に果たさないまま、同一の役職に長期間とどまり続けるケースも見受けられます。このような状態が続くと、組織全体に以下のような深刻な弊害をもたらすリスクが高まります。

■ 次世代人材の成長機会の喪失

- 十分な権限委譲やチャレンジの機会が与えられないため、育成の循環が滞り、将来のリーダー層が育たないおそれが高まります。

- 結果として、組織の活力が徐々に低下していきます。

■ 組織の柔軟性・革新力の低下

- 上級職自身が特定の領域や方法論に固執する傾向が強まり、新たな発想や変革を生み出す柔軟性が失われます。

- これにより、時代の変化への適応力が弱まり、組織全体の競争力が低下します。

■ 若手・中堅層のモチベーション低下と離職リスクの増大

- キャリアパスが見えにくくなり、若手・中堅層のモチベーションが低下します。

- やがて人材流出のリスクが高まり、長期的な組織の安定成長が損なわれます。

以上を踏まえ、上級管理職や技術専門職には、単なる日々の業務遂行にとどまらず、中長期的な視点で次世代を育成する責任を積極的に果たすことが求められます。

そのためにも、これらの職層の評価基準に、部下・後継者育成の成果を明確に位置づけるとともに、これを適切に管理・指導していく仕組みを確立していく必要があります。

一人ひとりがこの責任を自覚し、行動に移していくことが求められています。部下を持つ管理職なら、例えば5年間を目途に自らと後継者を強い意志を以て育成しステージアップするか、或いは部下や後継者育成が求められないような専門職に移ることを考えるべきでしょう。

日本品質への自負を胸に、海外現場で経験を重ねても、本社から戦略的人材として認知されないケースが見受けられます。それでも本人が満足し、漫然と今の職務をこなしているとすれば、、、それは、役目は果たしても、責任を果たしていない状態です。

- 現場に価値を残せているか。

- 後継者を育てているか。

自分の仕事が組織の未来を支えているか。こうした問いから目を背けてはなりません。誇るべきは、成果ではなく「継承」。今求められるのは、実務の延長ではなく、

仕組みと人材を育てる視点なのです。