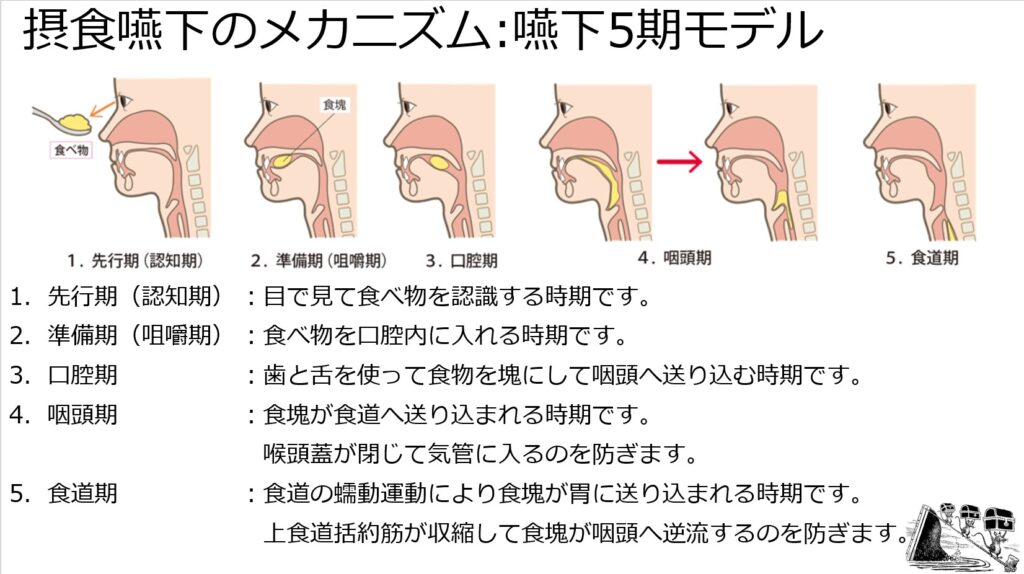

摂食・嚥下のプロセスは、5期に分かれます。

1.先行期(認知期)

視覚や匂いで食べ物を認識し、口へ運ぶ時期です。食べ物の硬さや形状から、一口の量を判断します。

2.準備期(咀嚼期)

あご、舌、ほお、歯を協働させ、食べ物をかみ砕いて、飲み込みやすいかたまり(食塊)を形成する時期です。

3.口腔期

舌で食塊を口の奥に送り込む時期です。このとき、軟口蓋が上がって鼻腔との通り道を遮断します。

4.咽頭期

嚥下反射により、食塊が咽頭から食道に送り込まれる時期です。喉頭蓋が下がり、声門を閉じて誤嚥を防止します。

5.食道期

食道に入った食塊が胃に運ばれる時期です。食道入口の筋肉が収縮して、食塊の逆流を防ぎます。

この変わりようのない喫食行動をベースに食品開発品は官能評価されなければなりません。

特に、テクスチャーは積極的に評価するように努めないと評価深度が浅くなりがちです。

摂食・嚥下のプロセス5期モデルに合わせ、それぞれの期における食品の官能評価の評価対象項目を以下に示します。

- 先行期(認知期) :この段階では、食品を視覚的に認識し、初期の感覚を評価します。

- 視覚的評価: 色、形、盛り付け、パッケージデザインなどの外観。

- 嗅覚的評価: 食品の香りや風味がどの程度感じられるか、香りの強さや魅力。

- 準備期(咀嚼期) :この段階では、食品の調理や準備を評価します。

- 調理の簡便さ: 調理方法、必要な時間、器具の使用の手軽さ。

- 食感評価: 食品を噛む際の感触、硬さや柔らかさ、サクサク感やクリーミーさなど。

- 口腔期 :実際に口の中で食品を体験する段階の評価です。

- 味覚評価: 甘味、酸味、塩味、苦味、うま味のバランスや調和。

- 触覚評価: 食品の食感(滑らかさ、粗さ、粘度など)、口当たりの良さ。

- 嗅覚評価: 食品を口にした際の香りの変化や持続性。

- 咽頭期 :食品が咽頭に移動する段階の評価です。

- 飲み込みやすさ: 食品がどれだけスムーズに喉を通過するか、喉に引っかかりにくいか。

- 口腔内の感触: 食品が喉に触れた際の感覚(不快感の有無など)。

- 食道期 :食品が食道を通過する段階の評価です。

- スムーズさ: 食品が食道を通過する際の感覚、スムーズに進むかどうか。

- 消化感: 食後の満腹感や快適感、重たさや軽さなどの体感。

各段階における官能評価の評価対象項目を明確にすることで、食品の特性を深く理解し、消費者の体験を向上させるためのデータを得ることができます。これにより、製品開発や改良に役立てることが可能です。

マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!

昔、これを読んで嚥下障害者向けゼリー食品を開発しました。今は新版が出ています。