食品工場における品質不具合発生時の調査で、一部の関係者のみにより根本原因分析が試みられることがよくあります。

このような取り組みは、情報が限定的になり、真の原因を見逃してしまうリスクが高まります。例えば、品質管理部門のみで分析を進めた場合、製造工程での問題や原材料の品質問題など、他の部門が持つ情報が欠如し、不完全な分析結果しか得られない可能性があります。また、部門間の連携不足は、問題解決を遅らせ、再発防止策の策定を困難にします。各部門がそれぞれの立場で分析を進めるため、情報共有が円滑に行われず、責任の所在が曖昧になるケースも少なくありません。さらに、部分的な対策しか講じられないため、根本的な問題解決には繋がらず、企業全体の信頼低下を招く可能性も高まります。

食品工場における品質不具合発生時の調査に際しては、ファシリテーターを置き、関連部門で協働して進めることが強く推奨されます。

ファシリテーターの役割は日本で徐々に認知され、その重要性が増しています。しかしながら、下記の理由から、「広く認知されている」とまでは言い切れない状況です。

- 認知度の段階:ファシリテーションの概念や重要性は徐々に理解されつつありますが、一般的な認知度はまだ十分とは言えません。

- 導入の過渡期:多くの企業や組織が従来の意思決定方法から転換する過程にあり、ファシリテーターの役割が完全に定着しているとは言えません。

- 教育の発展途上:大学などでのファシリテーション教育は始まったばかりで、社会全体に浸透するにはまだ時間がかかると考えられます。したがって、ファシリテーターの役割の重要性は認識されつつあるものの、日本社会全体で「広く認知されている」とまでは言えない状況です。今後、さらなる普及と理解の深化が期待されます。

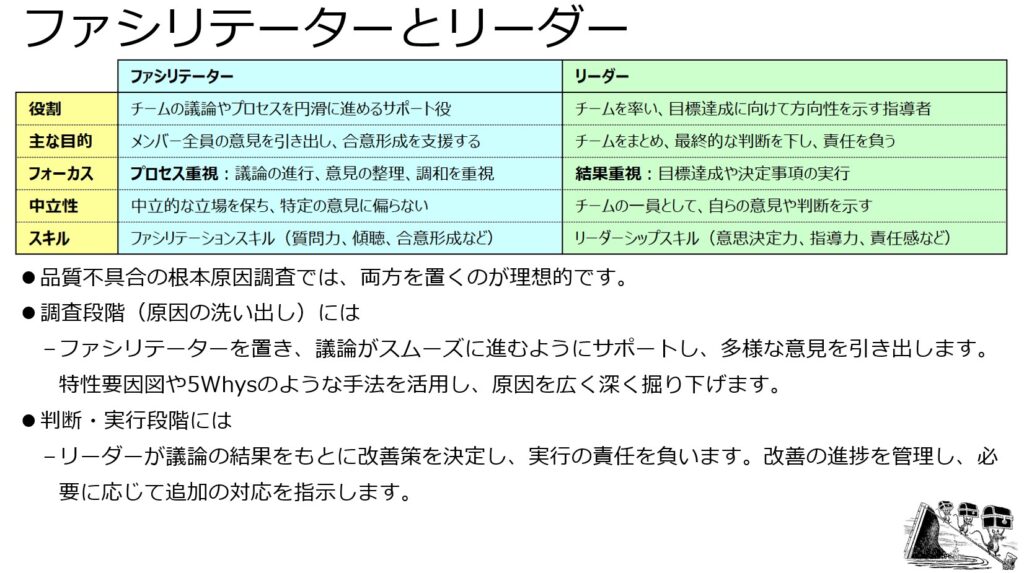

では、ファシリテーターとリーダーは、何が違うのでしょう?

両者は組織やチーム内で重要な役割を果たしますが、その性質と責任には明確な違いがあります。

リーダーは組織やチームの責任者として、最終的な意思決定権を持ち、目標達成に向けてメンバーを導く立場にあります。リーダーは自らが中心となり、チームの方向性を定め、メンバーの模範となることが求められます。また、会議や決定事項に対して責任を負い、時には不適切な意見を却下する役割も担います。

一方、ファシリテーターは中立的な立場を保ちながら、会議や話し合いの進行役として機能します。ファシリテーターの主な役割は、参加者の発言を促し、意見をまとめ、建設的な議論を導くことです。ファシリテーターは特定の意見の良し悪しを判断するのではなく、全体の議論がスムーズに進み、目的に沿った結論に達するよう支援します。

つまり、リーダーが組織の方向性や決定に対して責任を持つ「攻め」の姿勢を取るのに対し、ファシリテーターは議論のプロセスを円滑に進める「支援」の役割を果たすと言えます。

広く認知されていない役割なので、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れれば自然にできるようになることが多いです。周囲の協力を得て、場数を積んでください。コツは次の5つ。

1. 目的とゴールを明確にする

会議やセッションの目的とゴールを事前に明確にし、参加者にも共有します。これにより議論や分析が脱線せず、全員が同じ方向に向かって進めることができます。

2. 中立的な立場を保つ

個人の意見や感情を持ち込まず、中立の立場で議論を進行します。特定の意見に偏ると、公平性を欠き、参加者が発言しにくくなる可能性があります。

ファシリテーター自身は自分の考えを心の中に留め、「皆さんはどう思いますか?」と問いかける習慣をつけると良いです。

3. 参加者全員の発言・入力を促す

一部の人だけが話す様な状態を防ぎ、全員が意見を出したり、情報を提供できるように心がけます。積極的に話さない人には質問を投げかけ、時にはグループを分割して時間を決めておしゃべりを促すのも効果的です。

4. 時間管理を徹底する

議論が盛り上がっても、制限時間内にゴールに達するよう調整します。話が長引きそうな場合は要点をまとめる、次回に持ち越すなど柔軟な対応が必要です。タイマーや進行用のチェックリストを用意して、時間を定期的に確認すると管理しやすくなります。

5. 記録とフォローアップを怠らない

議論の内容や結論を記録し、後で全員に共有することで、共通認識を持たせます。また、決まったアクションプランについてはフォローアップを行い、進捗状況を確認します。

最初は慣れるまで工夫が必要ですが、回数を重ねるうちに個人の個性を活かしたスタイルが身につき、自然にこなせるようになります。

マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!

読んですぐにスキルが身に付く訳ではないですが、場数を踏みながら平易な本を読むのは有効です。