人間が短期記憶で一度に覚えられる情報の単位が7つ前後であるという従来の理論が、「マジカルナンバー7±2」とは、です。この理論は1956年に心理学者ジョージ・ミラーによって提唱され、長らく短期記憶に関する標準的な見解として広く受け入れられていました。ミラーの理論では、記憶に保持できる情報の数は約5~9個であり、これは「チャンク」という情報のまとまりとして捉えられていました。

しかし、後の研究、特にネルソン・カウワンによる研究では、実際の短期記憶の容量はこれほど多くないことが明らかになり、「マジカルナンバー4±1」の考え方が提唱されました。カウワンの理論によれば、人間のワーキングメモリが一度に処理できるチャンクは約4つであり、これは注意力や認知負荷を考慮した結果だとされています。

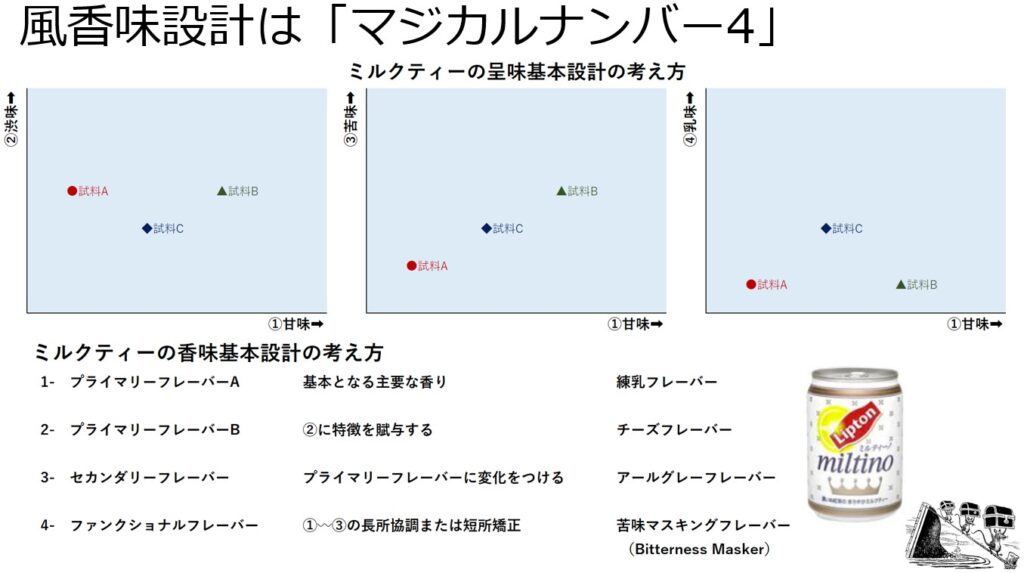

この「マジカルナンバー4」はR&Dみなさんに、とても有効です。短期記憶の容量が限られていることを念頭に、マーケティングひいては消費者が感じ取る風味の要素をシンプルかつ効果的に調整することで役立てられます。

1.風味要素の数を絞る

食品における風味の要素を過剰に増やすと、消費者はどの味が重要かを認識しづらくなり、全体の印象がぼやけることがあります。風味を4つ程度に絞り、バランスを整えることで、消費者が一度に風味を感じ取りやすくなります。例えば、スナック菓子で「甘味、塩味、酸味、苦味、旨味」から4つを基本呈味に設計することで、味の印象が分かりやすくなります。

2.主要なフレーバーを明確に打ち出す

主要なフレーバーを最大4つに絞ると、消費者は一度にその味を認識しやすくなります。例えば、レモンティなら「ジューシーレモン、ピーリーレモン、ハニーフレーバー、苦味マスキングフレーバー(Bitterness Masker)のように、4つの異なる風味が調和するように設計します。この際、あまり多くのフレーバーを加えず、風味の軸を明確にすることで設計意図が明瞭になります。

3.風味の強弱をつける

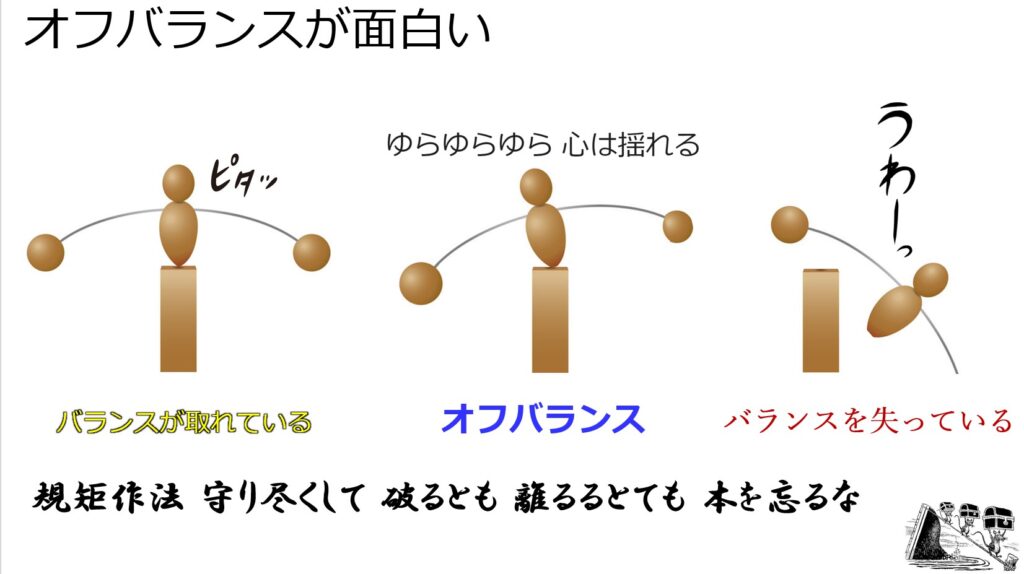

風味開発では、風味の強弱を明確にすることも重要です。主要な風味の数を減らすだけでなく、それぞれの要素に強弱をつけることで、消費者が何を感じ取るべきかが分かりやすくなります。バランスの取れた風香味はおいしくはなりますが、再購入動機を喚起するような記憶としては残りません。設計意図を明瞭に、完成されたオフバランスことが繊細な記憶に残る風香味を演出します。

個人的な好みもありますが、静止したやじろべえはバランスがとれた状態、落ちたやじろべえはバランスを失した状態です。落ちそうで落ちない動くやじろべえがオフバランスです。オフバランスが一番動きがあって記憶に残るような気がしませんか???

マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!

新製品開発は価値の創造に他なりません。