日本、欧州、米国では、食中毒に関わる食習慣の違いが深刻さに大きな影響を与えています。それぞれの地域における食文化が、どのように食中毒リスクや発生頻度に関わっているかを詳しく見ていきましょう。

日本:生魚・生肉の消費習慣がリスク要因

日本の食習慣には、生魚や生肉を食べる文化が根強くあります。これは、他の地域と比べて食中毒のリスク要因として特異なポイントです。

–生魚(寿司・刺身)

- アニサキスなどの寄生虫による感染リスクが高まります。アニサキスは魚の内臓に寄生し、十分に加熱されないと人体に悪影響を与えることがあります。

- 生の魚介類は、細菌性食中毒のリスクもはらんでおり、特にビブリオ菌(夏場に増加する海産物由来の食中毒)が発生しやすいです。

- 日本では、食品業者や消費者の間で衛生意識が非常に高く、品質管理が徹底されているため、深刻な事態に発展することは比較的少ないです。また、刺身や寿司の保存方法や加工が厳格に管理されています。

–生肉(牛レバ刺しや馬刺し)

- 生肉はカンピロバクターや腸管出血性大腸菌(O157など)による食中毒のリスクが高いです。特に牛レバーや鶏肉の生食が問題視されており、過去には深刻な食中毒事故が発生しました。

- 牛レバーの生食は現在、法的に禁止されていますが、それ以前には腸管出血性大腸菌による死亡事例が発生しています。

欧州:乳製品・生卵の消費が影響するリスク

欧州では、乳製品や生卵の消費が食文化の中で重要な位置を占めており、これが特定の食中毒の発生要因になっています。

–乳製品

- 特に欧州では、未殺菌乳を使用したチーズや乳製品が人気です。これらの製品は、リステリア菌やサルモネラ菌などの細菌が増殖しやすい環境となっており、冷蔵保存しても危険性が残ります。リステリアは特に、妊婦や高齢者、免疫が弱い人々にとって深刻な健康リスクを引き起こします。

- フランスやイタリアでは、伝統的な製法を守るために、未殺菌乳を用いることが一般的ですが、それに伴い食中毒のリスクが増大することがあります。特に、リステリアによる食品リコールが度々発生しています。

–生卵

- 欧州では、サルモネラ菌による卵関連の食中毒が発生しやすいです。サルモネラは生卵や加熱不十分な卵料理(例えば、生卵を使うマヨネーズやティラミス)を通じて感染することがあります。

- サルモネラ菌対策として、欧州の一部では鶏卵のサルモネラワクチン接種が義務化されています。また、生卵を直接食べる習慣は、一般的には日本ほどではありませんが、クリーム系のデザートで使われることがあります。

米国:大量生産食品とサラダ文化がリスクを増大

米国では、大量生産される食品と生野菜の消費が食中毒リスクに大きく影響しています。

–大量生産食品

- 米国では、広範囲にわたる食品の大量生産・大量流通が行われており、一度食中毒が発生すると大規模なアウトブレイクになる可能性があります。特に、食肉工場や加工食品に関連した食中毒が問題視されています。カンピロバクター菌やサルモネラ菌など、特に生肉や加工肉から感染するケースが多いです。

- 過去には、牛ひき肉がサルモネラ菌に汚染され、全国規模でのリコールや、死亡者を出すような深刻な食中毒事件が発生しています。

–サラダ・生野菜

- 米国では健康志向が強まる中、サラダや生野菜の消費が増加していますが、これが新たな食中毒リスクを生んでいます。特に腸管出血性大腸菌(E. coli O157)による食中毒が、レタスやホウレンソウなどの生食用野菜で発生しやすいです。

- サラダ用野菜の大規模リコールはしばしば報告されており、農場から消費者までの供給チェーン全体で衛生管理が厳しく求められています。

各地域の食文化の違いが、食中毒のリスク要因やその深刻さに大きな影響を与えていますが、それに応じた規制や対策が取られており、それぞれの国・地域は食中毒の防止に力を入れています。

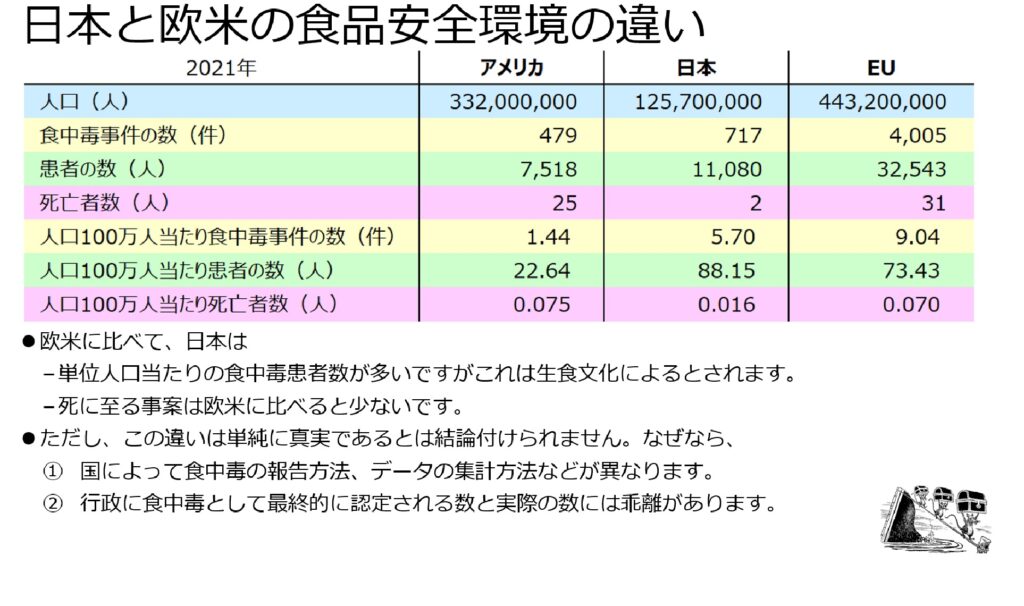

日本に目を向ければ、死に至る食中毒事案は比較的少なく、“当たる”とか“食あたり”とか言ってもそうそう死を想像することは少ないのではないでしょうか