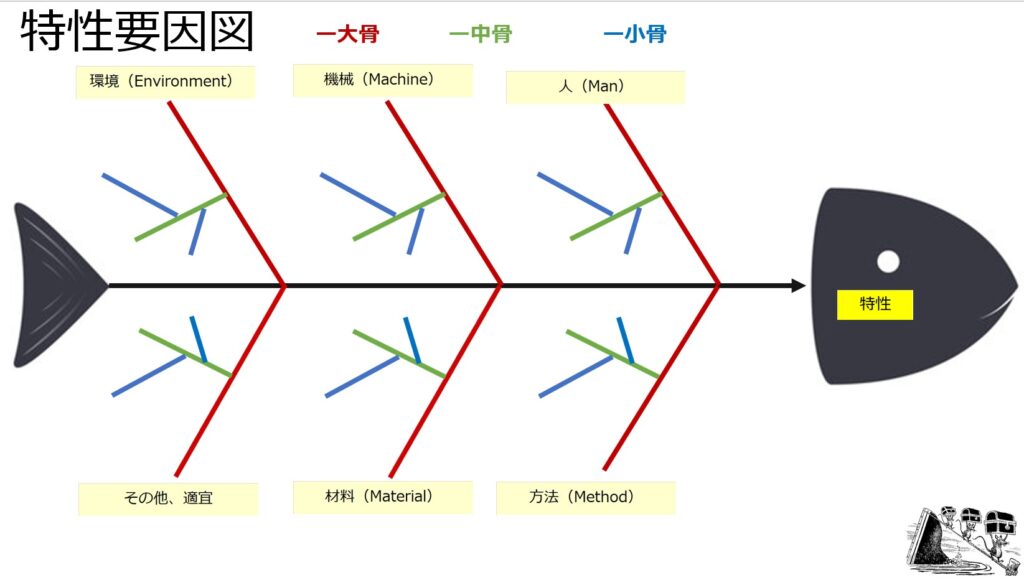

特性要因図は、1950年代に石川馨博士が考案した、品質管理や問題解決のために「原因と結果」を視覚的に整理する手法で、魚の骨に似た形状から「フィッシュボーンダイアグラム」とも呼ばれ、現在では製造業をはじめ多くの分野で活用されています。

特性要因図は、特性と要因の因果関係を系統的に整理する道具とされます。事象から真の問題原因を追求し、具体的な解決策を導き出す時によく使われます。、「特性」とは結果を意味し、「要因」とは結果(特性)に影響を与えうるものを意味します。要因のうち、適切な管理がなかった故に問題を引き起こしたものを「原因」と言います。

特長は3つ。根本原因分析に推奨できる理由でもあります。

- 色眼鏡をはずして考えることができる

- 我々はどうしても先入観を持ってものごとを判断したり考えたりしてしまいます。特性要因図では、まず「特性に対する要因を出し尽くす」ところから始まる。「管理できていない要因(=原因)を絞り込み」、「原因を潰す為の具体的な対策を検討」するというアプローチを持っているため、正しく使えば先入観に囚われずに考えることができます。

- 具体的な対策を導き出すことができる

- “原因追求対策するところまではよかったが、対策が原因を潰すものになっていないという状況がよくあります。本来、原因と対になってなければならないのにバラバラになって適切に対応していない場合です。これは、原因追求をしきれていないところに問題があります。特性要因図は、抽出した要因から原因を導き出し、その根本原因を追求するために掘り下げます。その結果、具体的な対策を導き出せるところまで、追求することができます。“

- 関係者の知識や意見を引き出しながら一体感をもたらす

- 複数人でひとつのことについて議論すると、意見の食い違いが往々にして起きますが、特性要因図を書きながら一定の方向性を保ちながら意見の出し合いをしていくとテーマと各自の意見の位置関係がわかり、その結果、関係者の総意で結論に至りやすくなるとされます。

3は特に見過ごされがちな長所です。根本原因分析後に対策を講じるに当たり一体感の無い分析作業は効果的な対策実行に帰結しません。これが特性要因図を強く推奨する理由です。改善策が効果的に行えない要因の一つにチームスピリットの欠如は少なくありません。関係者に共感・共鳴がないアクションは言わば、「仏を作って魂入れず」の状態だからです。