食品安全のために行われる監査と呼ばれる活動は実施主体により3つに分けられます。

第1者監査

自社が自ら行う内部監査です。自社の食品安全システムが内部基準や規制に適合しているかを確認するために使用され、自己評価の役割を果たします。

第2者監査

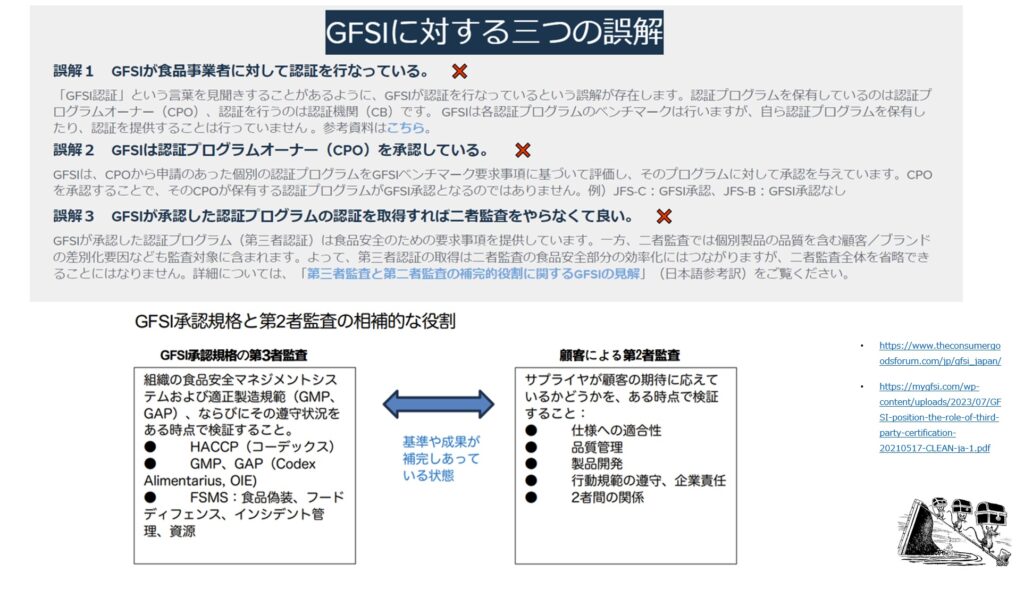

顧客がサプライヤーに対して行う監査です。サプライチェーンの中で、顧客の要求事項に基づき取引先の適合性を評価し、関係を強化するために行われます。

第3者認証

GFSIが承認した独立した認証機関による監査で、国際基準に基づく公正な認証を行い、食品安全システムの適合性を保証します。

ところが、実態としては第2者監査と第3者認証に大きな差が無いことが多いようです。差が生じる場合は欧米のリーディングカンパニーのように食品安全に加えて

- 食品防御を考慮した人権保護と労働安全

- 環境保全と環境改善

の2点を含むか否かでしょう。

難しいのは、これらは必ずしもQAの職掌にはなりません。故に実効が上がらないことも少なくないです。凡そ監査対応に慣れているという理由だけでQAが対応するのでしょうが、労務管理や環境法令の知識・経験が不足しがちです。

特定の原料を多く扱う企業の場合には、汎用される監査項目に加えてアデンダム(addendum:日本語で追加条項と訳されるもの)を付加する場合もあります。本来はR&Dが製品開発においてスペックとして厳しく取り扱い方法や条件を制限する筈が、後からQAが現実を抑える、そんな縮図も見えてきます。

専門性を有しない監査者に高度の観察力や判断力を求めることに無理があります。監査員のカリブレーションという手法もありますが、元々その素養がないものがカリブレーションによって急に身につく筈もありません。

監査に期待できることは最低限の安全性の確保、これが恐らく適正解です。ましてや品質改善につながるとは期待してはいけません。

時にこんな声を聴きませんか? 監査を毎年実施しているのになぜ異物がなくならないんだろう。。。 安全に直結しないような異物は食品安全システムの監査ではなかなか改善にはつながらないのが実態です。

マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!

異物混入対策をフードディフェンスと同根と説く良書。