監査者と被監査者は対等な立場です。

- 監査者の役割 :公正かつ客観的な視点で基準との適合性を評価し、改善が必要な部分を示します。

- 被監査者の役割 :自社の取り組みを正確に説明し、監査を通じて改善や学びを得る姿勢を持つことが求められます。

それにも関わらず、日本で監査者が「偉く」、被監査者が「従う」といった構図が見られることが少なくありません。背景には、以下のような文化的、慣習的な要因があると考えられます。

- 上下関係の尊重 :日本では立場や役割に応じた上下関係を重視する文化があり、監査者が「上」の立場と見なさます。

- 依頼者優先の姿勢 :得意先の依頼で行われる監査では、「顧客第一」という意識が強く、監査者にも従う傾向が生まれます。

- 失敗を恐れる文化 :指摘や不備が「恥」として捉えられるため、監査者に対し受動的な態度を取りやすくなります。

- 権威への従順 :監査者は専門家として権威を持つとされ、その意見に従うことが正しいと考えられがちです。

- 和を重んじる習慣 :対立を避けるため、監査者と被監査者の間で「波風を立てない」姿勢が優先されます。

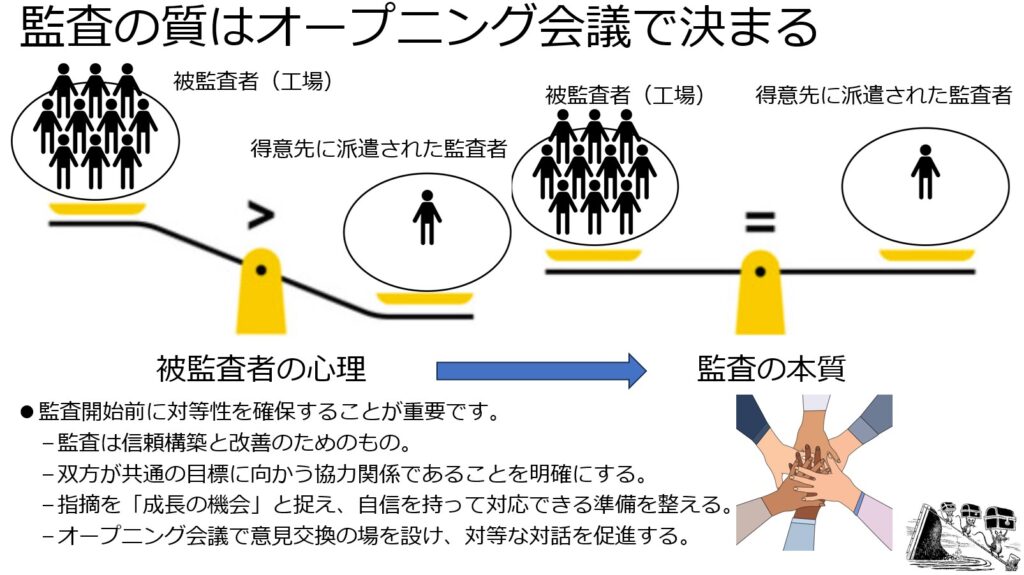

被監査者としての工場には、監査者と波風を立てたくないという心理に陥りがちです。また、日本の職場文化では、完璧さが求められることが多く、失敗やミスに対する心理的な負担が大きい。監査での指摘は「自分たちの至らなさ」と捉えられ、監査者に対して卑屈な態度を取る原因になりやすいです。これは、誤りです。

それでは、どうするか? 下記を3点を熟慮する必要があります。

- 監査は信頼構築と改善のためのものであり、双方が共通の目標に向かう協力関係であることを明確にする。

- 指摘を「成長の機会」と捉え、自信を持って対応できる準備を整える。

- オープニング会議やクロージング会議で意見交換の場を設け、対等な対話を促進する。

監査の質はオープニング会議で決まるといっても過言ではありません。

監査のオープニング会議は監査者と被監査者である工場にとっての最初の接点で非常に重要です。ここでは、監査の目的やスケジュール、進め方が共有され、双方が期待する内容を確認します。また、監査員と工場スタッフが信頼関係を築き、疑問や不安を事前に解消する場でもあります。この会議を通じて、監査がスムーズに進行し、より正確で有意義な結果を得られる基盤が作られます。下記のように進行するのが基本です。

1. 監査の目的と重要性の確認

最初に、感謝に監査の目的を確認して頂きます。この監査は、確認されるべき内容、獲得目標、最終的に何が評価されるのか。工場の品質や安全性が得意先にとって非常に重要であり、この監査結果が今後の取引に影響を与えることを説明します。

2. 監査の範囲と方法の説明

次に、監査の範囲と進め方について説明します。具体的には以下を確認します。

- 監査対象:食品安全に関する部分(HACCP、温度管理、衛生管理、トレーサビリティなど)、労働安全衛生、人権を含む労務管理、環境負荷など

- 監査方法: 書類確認、現場巡回、従業員インタビューなど

- 監査の進行: 通常、書類チェックから始まり、実際の生産現場を確認し、最後にまとめの会議が行わることが多いです。

- 監査報告: 終了後のフィードバック、使用するシステムに関する説明

3. 監査員と工場担当者の紹介

- 監査を担当する監査員と工場側の担当者を相互に紹介します。

- 監査者は外部の専門家であることが多いので、監査の目的に沿って、協力的に進行することが大切です。

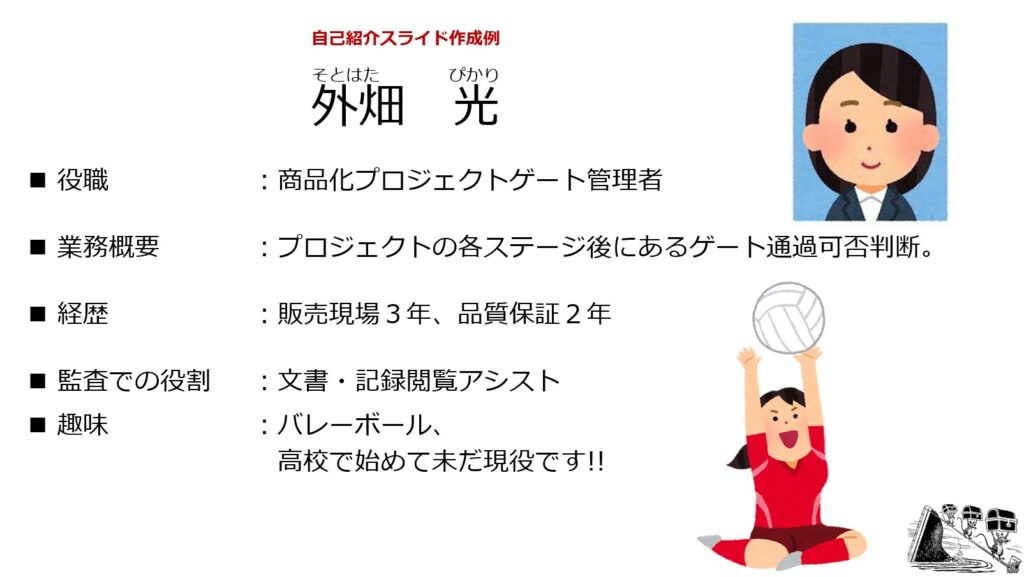

- 工場側の担当者(食品安全担当者、品質管理担当者など)を紹介し、各シフトや部署の責任者が監査に対応することを確認します。予め、担当者一人1枚でスライドを作成して会議中に投影します。一覧として印刷してお渡しするのも有効です。含めるべき内容は下記です。

- 名前(フルネーム)+ふりがな+顔写真1枚

- 役職(担当している業務)

- 業務概要(主にどの分野を担当しているか、具体的な業務内容)

- 経歴(短く簡潔に、主な経験や実績、海外工場の経験があれば特に追記)

- 監査に対する役割

- 特徴的な情報や趣味(監査を受ける際に人となりが伝わるように、簡単に趣味や好きなこと、モットーなどを記載)+イメージ写真1枚

⁻

4. スケジュールとタイムライン

監査のスケジュールを確認し、具体的なタイムラインを共有します。監査の開始時間、各セッションの時間配分、休憩時間、終了時間などを明確にし、全員がそれに従って準備できるようにします。

5. 依頼事項

- 監査が円滑に進むように、依頼事項があれば相互に確認します。

- 監査者個人の癖だと思うのですが、上記のように進行しない場合もあります。そういう場合には、最後に監査者の理解を得て、抜け漏れを解消させるのが肝要です。

監査は決して「勝ち負け」ではありません。双方が協力的で建設的な態度を保つことで、監査が単なる評価ではなく、信頼構築と成長の機会へとつながります。双方が学び成長するためのプロセスという意識を根付かせることがとても重要です。