では、もう一つよく使用されるアプローチに5whys(なぜなぜ分析)があります。なぜ5Whysではないのか?と思われる方も多いでしょう。下記の点で特性要因図が勝るからです。

1.包括的な視点を提供する

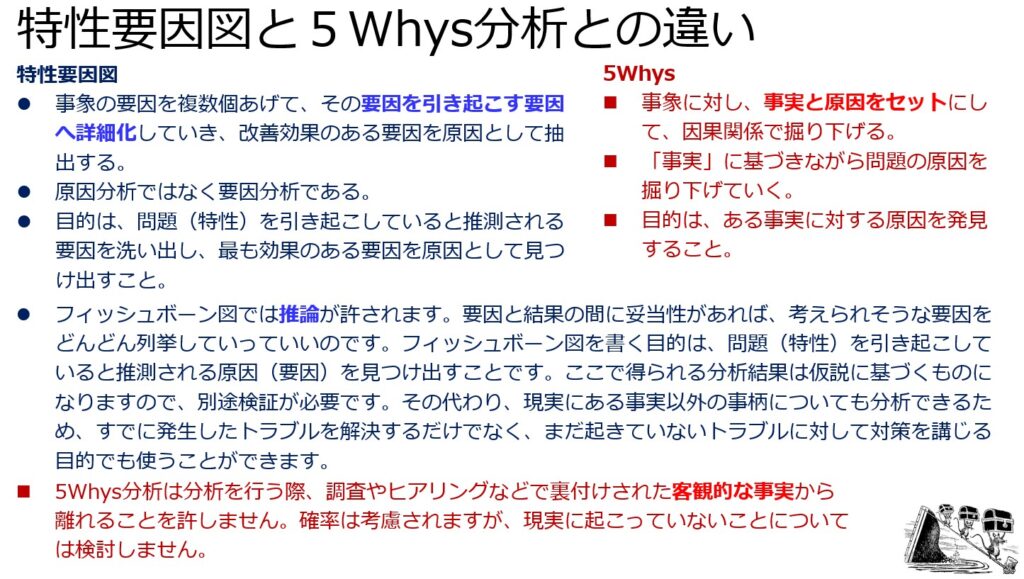

特性要因図は、問題の原因を複数のカテゴリに分けて整理できるため、より広範囲で多角的に原因を検討できます。一方、Five Whysは基本的に1つの原因に対して連続的に問いを繰り返すため、特定の原因に偏りがちな場合があります。

2.視覚的な整理が容易

特性要因図は視覚的に整理された構造を持ち、各要因がどのように関連しているかを一目で把握できます。これに対してFive Whysは通常、言葉だけで進められるため、原因の関連性がわかりにくくなることがあります。

3.チーム全体での意見の共有がしやすい

特性要因図は、ブレインストーミングを通じてチームメンバーが様々な視点から問題を洗い出し、整理するのに適しています。Five Whysは1対1の対話形式で進められることが多く、チーム全体での協働が難しい場合があります。

4.複数の原因を同時に扱える

特性要因図は複数の原因を並列して考えることができるため、問題が一因に由来していない場合でも、原因を多面的に分析できます。Five Whysでは、1つの原因を掘り下げるため、他の原因が見逃されがちです。

5.問題の再発防止策を見つけやすい

特性要因図を使用すると、問題の原因がどの工程や部分に起因しているのかを詳細に把握でき、その後の再発防止策を講じる際に具体的なアクションが見つけやすくなります。Five Whysでは根本原因が一つに絞られやすいため、再発防止策の多様性に欠けることがあります。

5Whys自体は否定されるものはありません。ただ、機械部品の精密さや化学反応のように計測可能、定量化要素が極めて多い自動車工業、精密機械工業、化学工業、電子工業に比べると、日本の食品工場では定量的情報は充分でなく、人的介在が大きいため特性要因図が実情に合い好適な状況が多いのです。

実態をみると根本原因分析に5Whysを採用している食品製造会社は、少ない人数で素早く報告書を作成することを目的にしているような気がします。よく感じるのは、

- 早すぎる結論付け: 5回質問したからといって、必ずしも根本原因にたどり着けるとは限らず、早すぎる結論付けをしてしまう。

- 質問の深堀りが不十分 : 「なぜ」を繰り返すうちに、質問が抽象的になりすぎて、具体的な対策に結びつかない。

- 主観的な解釈: 「なぜ」に対する答えは、分析者の主観や経験によって左右され、客観的な事実とは異なる解釈がなされる

といったことです。

QAの方で特に他社からの報告書を見て同じように感じたことのある方は少なくないのであないでしょうか?