HACCPはもともと1960年代にアメリカで宇宙食の安全性を確保するためにNASAと食品会社ピルズベリーが共同開発した衛生管理手法です。このシステムは、製造プロセス中の潜在的な危害(食中毒の原因となる微生物や異物など)を分析し、事前に管理することで、最終製品の安全性を高めるというものです。その後、1970年代から1980年代にかけて、HACCPは食品産業全体に広がり、1980年代には世界保健機関(WHO)や国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)がHACCPの採用を推奨するようになりました。

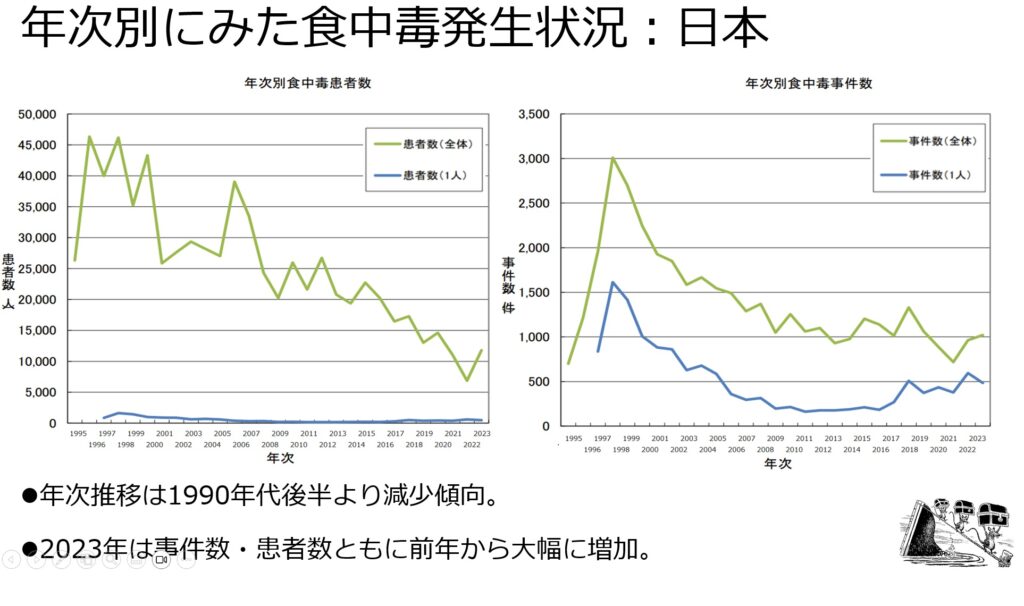

日本でも1960年代から1980年代にかけて、食品衛生問題が頻繁に発生していました。高度経済成長に伴い、食品加工業が急速に拡大した一方で、製造過程における衛生管理が十分でないことによる食中毒や異物混入事故が発生していました。

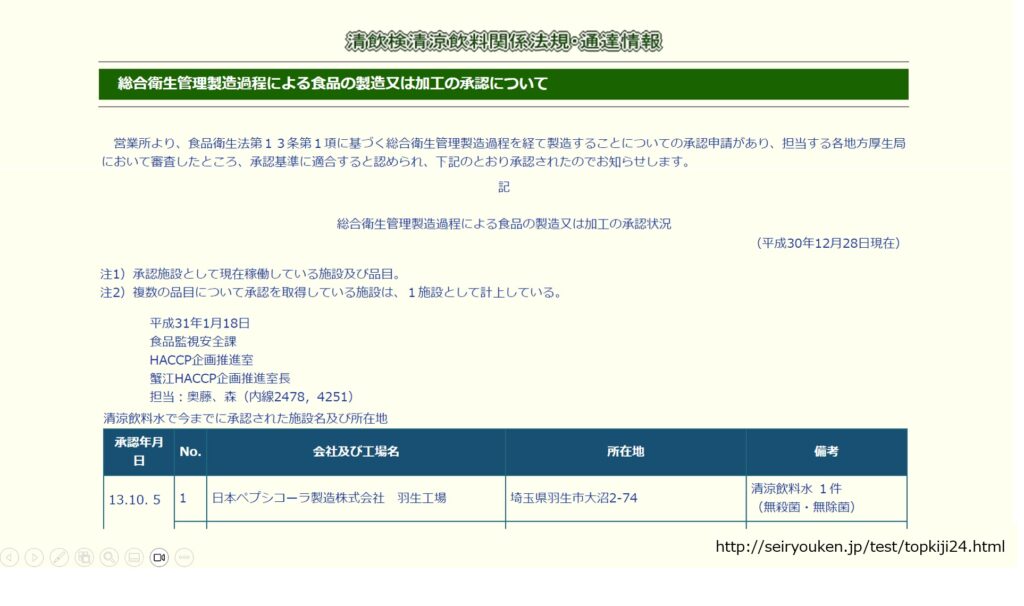

1990年代になると、国際的なHACCPの広まりを受け、日本政府もHACCPの導入を本格的に検討し始めます。1995年には、食品衛生法の改正を機に、「総合衛生管理製造過程承認制度(通称:マル総) 」が導入されました。この制度は、HACCPの考え方を取り入れ、日本国内の食品製造業に適用するもので、特に次のような背景がありました:

1.食品衛生問題の増加

加工食品や大規模製造における食中毒や異物混入事故への対策が求められていました。

2.国際貿易の拡大

国際的に安全基準が強化される中、日本の食品製造業も国際基準に準拠することが必要でした。特に、輸出入においてHACCPが求められるケースが増加していました。

3.国民の食品安全への関心の高まり

消費者が食品の安全性に敏感になり、業界もそれに応じた対応を強化することが求められました。

総合衛生管理製造過程承認制度は、厚生労働省がHACCPの概念を取り入れて作った下記を承認対象となる食品とした食品安全管理の認証制度です。

- 乳

- 乳製品

- 清涼飲料水 (参考:清涼飲料水の製造における衛生管理計画手引書)

- 食肉製品

- 魚肉練り製品

- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)

具体的には、対象食品の営業者が HACCP の考え方に基づいて自ら設定した食品の製造や加工の方法、衛生管理の方法を対象として、これらを厚生労働大臣が承認基準に適合するかどうかを個別に確認するものです(2020年6月1日をもって廃止されました)。

今や歴史の1ページに過ぎませんが、2000年頃、先輩社員とボトラー工場や委託先にHACCP手法の導入を働きかけたこと、彼らの多くが率先して取り組んでくれたことは忘れられません。清涼飲料業界ではマル総を取得することを目的とせず正しいHACCP手法の導入に良質な取り組みが多くみられました。当時の勃興が今を支えています。

当時を知らない今の人は、マル総の軽視・蔑視しますが、本当の意味でゼロからHACCP導入に取り組んだ経験のある人はもはや業界にわずかでしょう。