ワンページャー(One Pager)を作らずに試作品評価の場(社内の評価会議や顧客との商談)に臨むR&Dが最近は多いように感じます。

とても残念なことです。適正評価を得るために必須のアイテムですが、多分上司や先輩が教えてあげないのでしょう。。。

ワンページャーは何かというと、

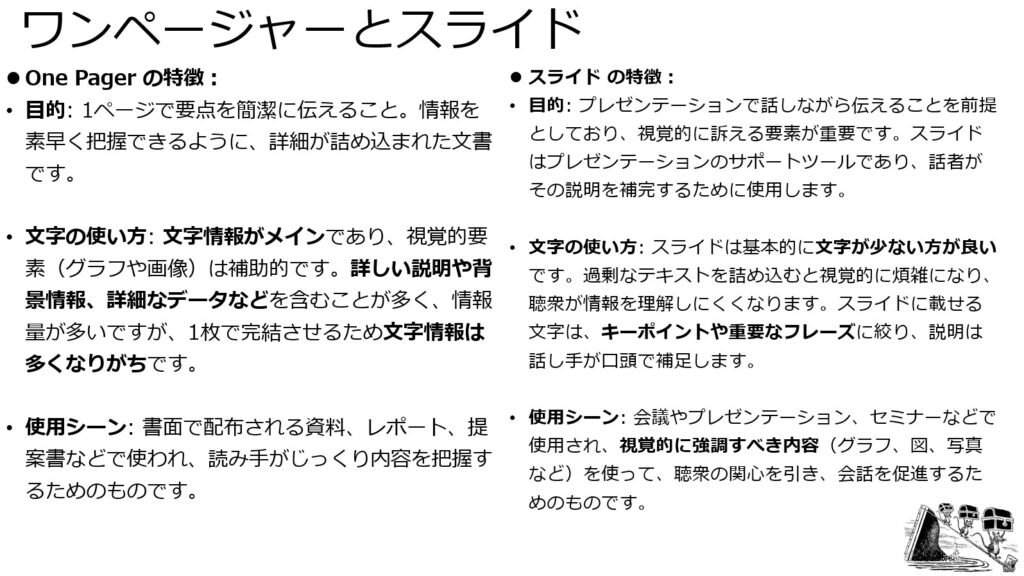

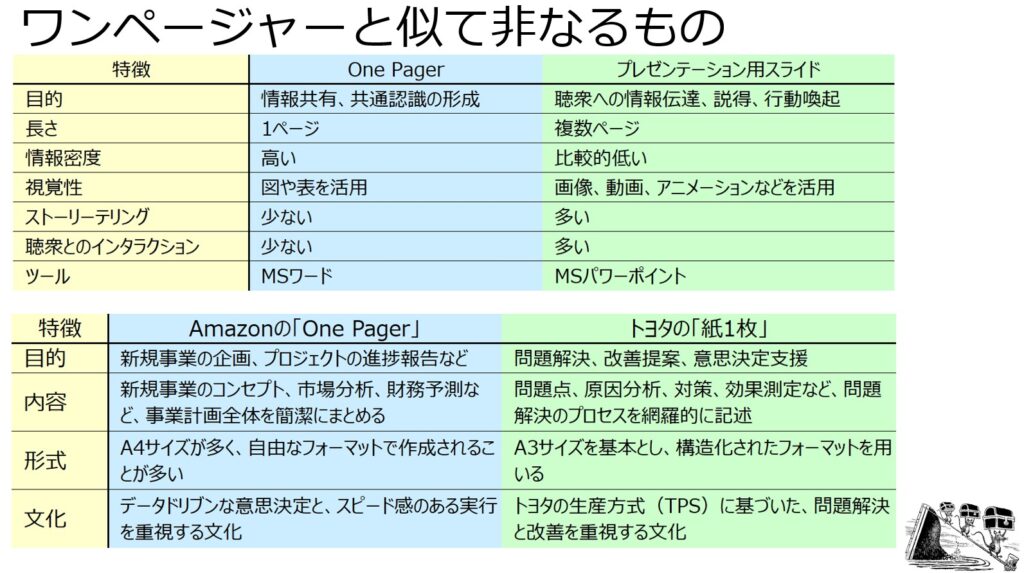

- 1枚のページに要点を簡潔にまとめた文書で、特定のアイデアやプロジェクトの概要を迅速に伝えるためのツールです。その目的は、情報を効率的に伝え、読み手が短時間で核心を把握できるようにすることです。

- ワンページャーは文字がメインです。プロジェクトの目標、特徴、利点、次のステップなどを文章で明確に伝えます。

- 視覚的な要素(図表やアイコン)は、あくまで補足的な役割を果たします。

メインのメッセージや詳細は必ずテキストで伝えます。視覚的要素を過度に使うと、逆に情報が薄くなり、読み手が本来のポイントを見失う可能性があるため、文字情報が中心であるべきです。

試作品評価の場においてワンページャーは非常に重要です。下記の特徴を有します。

- 特徴

- 文字情報で密度が高い

- 提案理由が明瞭

- 必要最小限の図や表を効果的に使い、視覚的にも理解を補助する

- 参照資料や詳細な情報は別の資料にまとめる

- 目的

- 報告、提案、議事録など、情報を共有し、共通認識を形成する

- 短時間で情報を伝え、理解を促す

似て非なるものがプレゼンテーション用スライド。こちらは、聴衆に情報を伝え、理解を促し、行動を促すことを目的とした、複数のスライドで構成される資料です。

- 特徴:

- 視覚的に訴える要素が強い

- ストーリーテリングを取り入れ、聴衆の興味を引く

- 聴衆とのインタラクションを促す

- 結論を繰り返し強調する

- 目的:

- 聴衆に情報を伝え、理解させる

- 聴衆を説得し、行動を促す

では、ワンページャーはどのように作ればよいでしょうか? 下記が作成原則です。

- A4用紙1枚の表面のみを使用する。MSワードなどを使用する。

- 文字サイズは12ポイント以上を使用する。

- 文字サイズは一つに固定。補足説明だからと言って、文字サイズを部分的に下げてはいけません。

- 補足説明が必要なら別の資料にまとめます。

- 小さすぎると年配の管理職や顧客担当者には読んでいただけません。

- 主な構成要素

- コンセプト、又は、開発課題

- 仮商品名

- サンプルの固有コード

- 特徴(味、成分、機能性など)を簡潔に説明

- 製品仕様(呈味バランスや成分)を必要最小限の定量的データで紹介。

- 試作の進行状況(例:ラボ試作初期又は秋期、ベンチスケール、パイロットスケール、実機)

- 検討ポイントや課題

- すでに認識している改善点

- 懸念事項(品質、コスト、製造上の課題など)

- 安定性(想定賞味期限・想定消費期限)

- 開発プロセスで次に進むべき方向や必要なアクション

- 追加で必要な試験や評価など。

- 次のステップ・アクション

- ビジュアル

- 可能であれば必要最小限の商品イメージやサンプル写真を添付して視覚的に商品の特徴を伝えます。

サンプル評価時にワンページャーはお持ち帰りいただく、配布資料(Handout)にも重宝します

なぜなら、下記において優れるからです。

- 簡潔性 :試作品に関する具体的な仕様、特徴、メリットを簡潔にまとめることができます。

- 比較検討 :複数の試作品を比較検討する場合、各試作品の情報を一覧表形式でまとめることで、違いが一目で分かります。

- 持ち運びの便利さ :A4一枚に収まるため、持ち運びや保管が容易です。

もし評価者がお渡ししたワンページャーにメモ書きしてお持ち帰りいただけたなら、その試作品評価はその時点で半分成功です。記憶に残すことを促します。

逆に、プレゼンテーション用スライドを配布資料(ハンドアウト)に使用する例はよく見られる光景ですが、不向きなのにお気づきでしょうか?

- 時間がかかる :複数のスライドを作成する必要があるため、準備に時間がかかります。

- 情報過多になりやすい :全体量として試作品に関する詳細な情報が多くなり、かえって分かりづらくなる可能性があります。

- 情緒的 :試作品の提案と評価という限定的な目的に対して、プレゼンテーション用スライドはストーリーテリング的要素が大きくオーバースペックな場合があります。

渾身の力を振り絞って準備した試作品! 評価者が評価の場を去るまで気を抜いてはいけません。

マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!

amazonのすごい会議―ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法

会議の資料は2種類のみ。1ページか6ページ/パワーポイントは不可、文章で描く