食品中に混入する異物について、食品安全のリスクという観点から、危険異物、非危険異物、原材料由来物の3つに分類されます。

これらはあくまで製造者側の分類であり、飲食するお客様にとっては関係ありません。異物は単純に「嫌なもの」であり、混入があればそれだけで強い不快感を抱かれるのが現実です。特に日本人は“穢れ”思想の影響を受けており、不浄なものを嫌悪する強い清潔観念を持っています。清潔さへのこだわりが強く、清潔な環境で製造された安全かつ衛生的な食品を求める傾向が非常に強い国民性があります。

異物混入は製品の清潔さが保たれていないという印象を与え、お客様に不快感や不安をもたらしますが、それだけに留まらず、企業に対する強い不信感を招きブランドイメージを著しく損なう原因となります。一度失われた信頼を回復するのは非常に困難であり、企業の倫理性への高い期待に応えるためにも、異物混入を防ぐ徹底した管理が必要です。

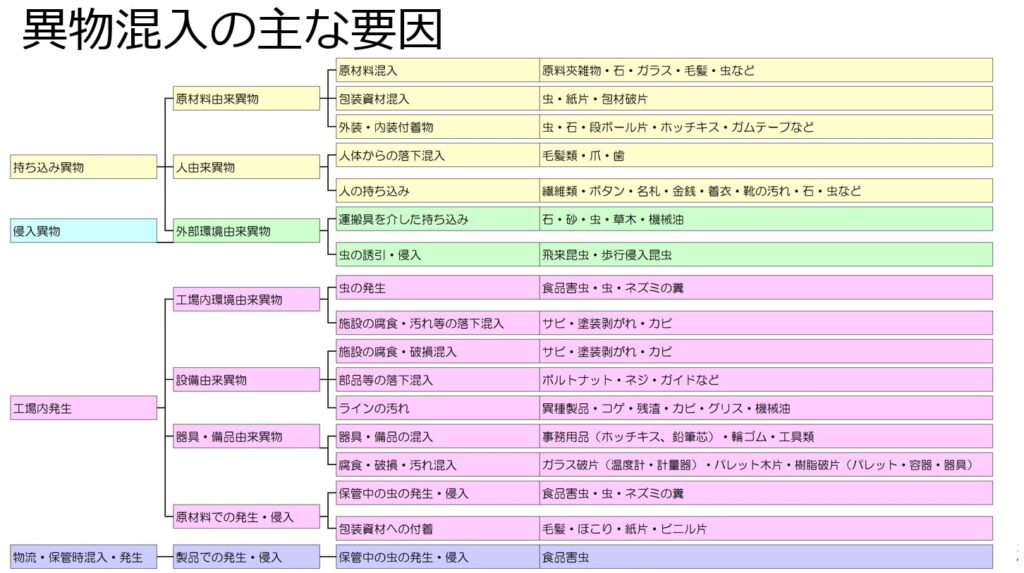

とはいえ、食品に混入する異物の種類は金属、プラスチック、ガラス、木片、毛髪、昆虫、土壌など多岐にわたります。発生源も、原材料、製造工程、外部環境など、あらゆる段階で異物が混入する可能性があり、これらに対処するためには、食品安全へのリスクへ対応にとどまらずお客様の満足度を向上させるための豊かな想像力が必要です。

異物混入の防止において重要なのは、まず異物となり得るものを体系的に把握することです。食品に混入する可能性のある異物を網羅的に理解し、将来発生し得るリスクを想像する力を養うには、過去の記録や他工場での事例を収集・活用することが効果的です。これにより、異物への理解を深め、想像力をより具体的かつ現実的なものにすることで可能となります。

食品に混入する異物に関し過去の記録や他の工場の事例を記録・活用する利点も、対象物理解に加え下記があります。

1.異物混入のパターンを把握する

- 過去にどのような異物が、どのような工程で、どのような原因で混入したのかを記録することで、異物混入のパターンを把握できます。

- 同じようなパターンを繰り返さないための対策を立てることができます。

2.リスク要因の特定

- 他の工場の事例を参考に、自社の製造ラインで起こりうるリスク要因を特定できます。

- 特定されたリスク要因に対して、事前に対策を講じることで、異物混入のリスクを低減できます。

3.対策の効果検証

- 過去に実施した対策の効果を検証し、より効果的な対策を見つけることができます。

- 改善すべき点を見つけ出し、継続的に改善活動を進めることができます。

4.新たな問題への対応

- 過去の記録や他の工場の事例を分析することで、新たな問題が発生した場合でも、迅速に対応することができます。

- 過去の経験から得られた知見を活かして、解決策を見つけることができます。

5.組織全体の意識向上

- 過去の事例を共有することで、組織全体の異物混入に対する意識を高めることができます。

- 従業員一人ひとりが、異物混入防止の重要性を理解し、日々の業務で注意を払うようになります。

ところで、QAのみなさん、過去異物事案はお客様の申し立ての有無に関わらず、データベース化されていますか?

これを印刷して現場に持って行ってみてください。

全国における食品への異物混入被害実態の把握(平成 28 年 12 月~令和元年 7 月)

厚生労働科学研究成果データベースに収載されているデータです。一瞥ください。